Pasquino y Giordano Bruno (Ecclesia versus libertate semper)

Uno de mis sitios favoritos de Roma fue la pequeña plaza de Pasquino, junto a la Navona, a pesar de que estaba toda levantada, parcialmente vallada y casi cubierta de maquinaria albañilera. En una esquina, pegado al muro achaflanado del Palazzo Braschi se encuentra la estatua que le da nombre, una desportillada escultura helenística sobre un pedestal que mandó colocar allí un papa en 1501. Parece ser que se encontró junto con muchas otras en el subsuelo de la plaza Navona y que su franco estado de deterioro impidió que ningún coleccionista se animara a adquirirla en el tinglado de tráfico de obras clásicas que tenía montada la Iglesia. Afortunadamente. El vecindario le adjudicó el nombre de un artesano contrahecho que vivía por allí y que sobresalía por su maledicencia. Y convirtió su pedestal en una tribuna de la libre expresión frente al poder omnímodo teocrático vaticano. Muchas mañanas amanecía con un papel pegado en el que se criticaba a los poderosos, nobles, cardenales o al mismo papa. Se les llamó pasquines y las autoridades pontificias intentaron impedirlos de muchas formas, incluyendo la de proclamar pena de muerte para quien fuera cogido in fraganti colgándolos, pero el veneno de la libertad de expresión había contaminado la voluntad del pueblo. Pronto otras esculturas callejeras se sumaron a la venenosa moda. Las llamadas estatuas parlantes dialogaron entre sí por varios siglos en una dialéctica que reclamaba la libertad de expresión en medio del asfixiante absolutismo clerical. Pero la de Pasquino ha seguido sirviendo de libre tribuna hasta hoy para las ideas que no tienen cabida en el establishmen informativo oficial o convencional.

Uno de mis sitios favoritos de Roma fue la pequeña plaza de Pasquino, junto a la Navona, a pesar de que estaba toda levantada, parcialmente vallada y casi cubierta de maquinaria albañilera. En una esquina, pegado al muro achaflanado del Palazzo Braschi se encuentra la estatua que le da nombre, una desportillada escultura helenística sobre un pedestal que mandó colocar allí un papa en 1501. Parece ser que se encontró junto con muchas otras en el subsuelo de la plaza Navona y que su franco estado de deterioro impidió que ningún coleccionista se animara a adquirirla en el tinglado de tráfico de obras clásicas que tenía montada la Iglesia. Afortunadamente. El vecindario le adjudicó el nombre de un artesano contrahecho que vivía por allí y que sobresalía por su maledicencia. Y convirtió su pedestal en una tribuna de la libre expresión frente al poder omnímodo teocrático vaticano. Muchas mañanas amanecía con un papel pegado en el que se criticaba a los poderosos, nobles, cardenales o al mismo papa. Se les llamó pasquines y las autoridades pontificias intentaron impedirlos de muchas formas, incluyendo la de proclamar pena de muerte para quien fuera cogido in fraganti colgándolos, pero el veneno de la libertad de expresión había contaminado la voluntad del pueblo. Pronto otras esculturas callejeras se sumaron a la venenosa moda. Las llamadas estatuas parlantes dialogaron entre sí por varios siglos en una dialéctica que reclamaba la libertad de expresión en medio del asfixiante absolutismo clerical. Pero la de Pasquino ha seguido sirviendo de libre tribuna hasta hoy para las ideas que no tienen cabida en el establishmen informativo oficial o convencional.

En la época en que se construían los distintos elementos de la Piazza Navona, en pleno descomunal despilfarro de riquezas que arrostró la locura barroca de los Papas, mientras el pueblo permanecía sumido en la miseria, apareció bajo el viejo Pasquino este pasquín:

Non colonne vogliamo, non fontane:

pane vogliamo, pane, pane, pane.

(No queremos columnas ni fuentes:

queremos pan, pan pan.)

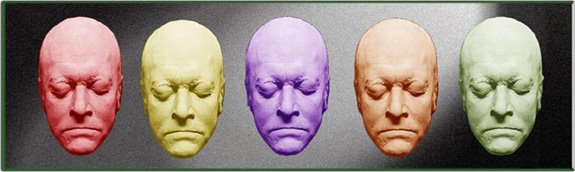

Es de imaginar lo mal que debió de sentar la extensión por toda la ciudad de tal coplilla al buen papa que derrochaba tanta belleza marmórea para que sus súbditos alimentaran su espíritu con ella. No se sabe si logró capturar al demagogo desagradecido infractor, pero desde luego si así fue menudo futuro le aguardó. Si no que se lo pregunten a Giordano Bruno que fue quemado vivo un par de plazas más allá casi por la misma época (1600) por un quítame de allá esas razones. En el mismo lugar, en el Campo dei Fiori, se alza su imponente estatua, con capucha, como si aún fuera reo sólo digno de vergonzante ocultación facial. Durante las mañanas lo rodean la alegre barahúnda de un mercado callejero que apoya familiarmente contra su pedestal sus frescas mercancías. Por la tarde lo suelen acompañar las golondrinas que acuchillan el vientre del cielo con sus gritos.

Es de imaginar lo mal que debió de sentar la extensión por toda la ciudad de tal coplilla al buen papa que derrochaba tanta belleza marmórea para que sus súbditos alimentaran su espíritu con ella. No se sabe si logró capturar al demagogo desagradecido infractor, pero desde luego si así fue menudo futuro le aguardó. Si no que se lo pregunten a Giordano Bruno que fue quemado vivo un par de plazas más allá casi por la misma época (1600) por un quítame de allá esas razones. En el mismo lugar, en el Campo dei Fiori, se alza su imponente estatua, con capucha, como si aún fuera reo sólo digno de vergonzante ocultación facial. Durante las mañanas lo rodean la alegre barahúnda de un mercado callejero que apoya familiarmente contra su pedestal sus frescas mercancías. Por la tarde lo suelen acompañar las golondrinas que acuchillan el vientre del cielo con sus gritos.

Me han comentado posteriormente que en la misma plaza hay un convento de dominicos en el que puede encontrarse una pequeña escultura representando un perro con una tea encendida en la boca. Se trata de una alegoría del fuego purificador de las ideas. Lo del perro no sabemos si se trató de un gol que el escultor les coló a los papas, los portadores reales de dicho fuego, con el que quemaron las obras de Giordano Bruno tras quemar su cuerpo mortal.