Sherlock Holmes

Yo, que no he vivido en muchos sitios, viví durante algún tiempo en el 221 de Baker Street. Tal vez fueran un par de años, tal vez más. ¡Hace tanto tiempo! Durante ese tiempo, yo calculo que debió ser por los años 67 y 68, es decir cuando yo contaba 12 ó 13 años, me instalé cómodamente en un sillón invisible del rincón más discreto de la sala de estar aquel pisito londinense. Desde él asistí a las más fascinantes aventuras de Sherlock Holmes, el detective más famoso de todos los tiempos. No sé si he llegado posteriormente a disfrutar tanto con la lectura como por aquel entonces. Sólo sé que si la felicidad intelectual puede reducirse a una escala métrica yo alcancé el extremo de la cinta limpiamente.

Mi padre no fue un hombre excesivamente culto, pero sintió siempre un respeto reverencial por los libros. Y en mi casa siempre hubo bastantes. Sin demasiado criterio, pero muchos. La colección de novelas de la Editorial Molino, estuvo perfectamente encajonada (entonces no se llevaban aún los muebles-librería de salón) durante toda mi primera infancia en una estantería de un cobertizo habilitado en el patio hasta que fue convertida en pulpa original por una tormenta de agua antes de que yo tuviera edad de leer por mí mismo las Aventuras de Tarzán que mi padre me leía.

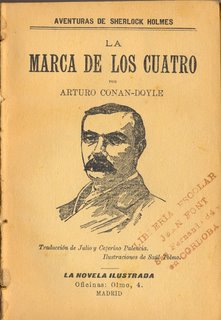

Mi afición a los libros puede que se nutriera de la devoción con que mi padre coleccionó pacientemente semana a semana los 100 ejemplares de la biblioteca Salvat RTV, de estrafalario diseño y horripilante encuadernación, pero de la que bebimos la mejor literatura los más pobres de mi generación. Pero de entre todos los libros que hubo en mi casa sin duda con los que más disfruté entonces, y desde luego, nunca más, fue con los pequeños cuatro tomos de las novelas completas de Sherlock Holmes en una edición de 1907 (no sé si es la primera en castellano) encuadernadas artesanal y toscamente con verdaderas maromas marineras y enlucidas las tapas con ese hule fino de encuadernación aficionada de tan entrañables recuerdos. El papel basto y acanalado, con restos de materias vegetales, perfectamente oxidado, la tipografía irregular, el penetrante y permanente olor a... orín de gato ¿hay algún símil oloroso que describa el olor a papel antiguo mejor que ese?

Pero de entre todos los libros que hubo en mi casa sin duda con los que más disfruté entonces, y desde luego, nunca más, fue con los pequeños cuatro tomos de las novelas completas de Sherlock Holmes en una edición de 1907 (no sé si es la primera en castellano) encuadernadas artesanal y toscamente con verdaderas maromas marineras y enlucidas las tapas con ese hule fino de encuadernación aficionada de tan entrañables recuerdos. El papel basto y acanalado, con restos de materias vegetales, perfectamente oxidado, la tipografía irregular, el penetrante y permanente olor a... orín de gato ¿hay algún símil oloroso que describa el olor a papel antiguo mejor que ese?

Yo me recuerdo absolutamente embebido, metido en aquel cuarto donde el detective y su ayudante cronista Watson resolvían los casos más intrincados entre el humo de las pipas, el olor de la cocaína inyectada, el suave zumbido de las lámparas de gas y el sabor áspero del té que les servía su patrona, la discreta señora Hudson. Y por supuesto los acompañaba en sus correrías en busca de pistas por los condados vecinos, me divertía con los disparatados disfraces del detective, los seguía a duras penas por la niebla de Londres en los coches de alquiler camino de la estación Victoria. Sobrecogido, asistí al descubrimiento del cadáver de Pedro el Negro clavado en su enormidad en el suelo de madera por un enorme arpón ballenero como una monstruosa mariposa de camiseta rayada. Tengo grabada indeleblemente en mi memoria la persecución por los muelles de Londres, acompañando al mejor perro sabueso de la ciudad, finalmente confundido por el penetrante olor del betún portuario, en la aventura de La marca de los cuatro, donde el bueno de Watson cae en la redes del matrimonio. El dramático bucle que une la historia de la secta de los mormones del remoto estado de Utah con un crimen cometido en una casa abandonada del centro de Londres aún me obsesiona en noches febriles. Nunca podré ver un gran  danés sin acordarme del fantasmagórico dogo de los Baskerville... Yo aprendí qué era una mangosta en la aventura fascinante de El mendigo de la cicatriz. Tenía 12 años. Si no hubiera sido por el diablillo que me atormentaba entre las piernas, exigiéndome otras atenciones, me hubiera quedado para siempre en aquel cuarto. En aquel cuarto de Baker Street donde germinan todos los sueños felices que proporciona la literatura.

danés sin acordarme del fantasmagórico dogo de los Baskerville... Yo aprendí qué era una mangosta en la aventura fascinante de El mendigo de la cicatriz. Tenía 12 años. Si no hubiera sido por el diablillo que me atormentaba entre las piernas, exigiéndome otras atenciones, me hubiera quedado para siempre en aquel cuarto. En aquel cuarto de Baker Street donde germinan todos los sueños felices que proporciona la literatura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario