Conquista de Creta por los árabes. Códice Skylitzes Matritensis

(IR A LA PRIMERA PARTE)

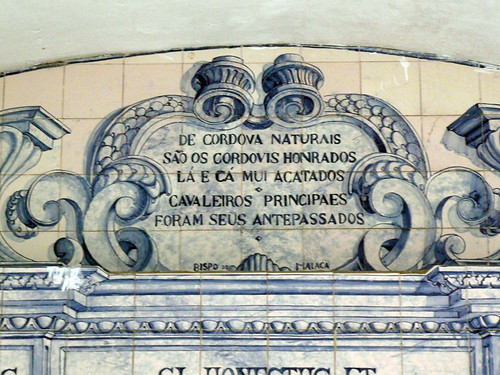

Las circunstancias de la invasión, lugar de desembarco, etapas de la conquista, fundación de centros urbanos y grado de dependencia el imperio abbasí permanecen bastante oscuras. Los escasos datos de que disponen los historiadores proceden de fuentes indirectas, fundamentalmente bizantinas y árabes egipcias muy posteriores. Como ya dije antes el profesor de la Universidad de Creta T. E. Detorakis, en su History of Crete (2) dedica diez páginas a esta etapa. El profesor comienza incurriendo en lamentables errores de bulto cuando analiza la situación de Al Andalus a principios del siglo IX confundiéndola presumiblemente con la de los reinos de taifas más de dos siglos posterior, hablando de que entonces existían varios estados musulmanes en pugna entre sí (3). Así mismo considera al líder de los invasores de árabes de Creta, al que no llama al Ballutí como las fuentes andalusíes, sino sólo por su nombre, Abu Hafs, confusamente como líder, cabecilla de Córdoba. Más tarde, citando al cronista Baladuri que escribió a finales de ese mismo siglo, lo llama el El Andalusí, añadiendo que después sería conocido también como El Cretense. Las fuentes griegas lo llaman Apohapsis.

Por lo demás el profesor Detorakis me proporcionó abundante información, probablemente la más completa que se tenía cuando se escribió el libro. En primer lugar explica la facilidad de la conquista de toda una isla en manos del Imperio Bizantino por una banda de aventureros por el delicado momento en que pasaba la sede constantinopolitana tras la revuelta de Tomás el Eslavo (821), aunque no la conecta, como parece que es la opinión más generalizada, con la de Sicilia ocurrida por las mismas fechas. O sea un asalto generalizado del enemigo islámico contra Bizancio en varios frentes. Así mismo son interesantes las cuestiones que plantea acerca de la conquista en sí, la destrucción de las principales ciudades, para evitar retaguardias indeseables, las relaciones establecidas con los nativos y la elección de un lugar como centro de asentamiento principal. Las circunstancias de la fundación de su capital también presentan dudas, ya que no se sabe si eligieron un centro previamente habitado o no. El caso es que está fuera de toda duda que ese lugar comenzó a cobrar la importancia histórica a partir de que los cordobeses lo fortificaran fuertemente y construyeran un puerto. El propio proceso de su fortificación fue el que proporcionó el nombre a la ciudad Rabdh al Khandaq (que se traduce sistemática y tal vez erróneamente como Fortaleza del Foso), por el que, erizado de estacas, rodeaba a la linea de muralla defensiva. Este nombre se helenizó en Chandax y latinizado en Candia fue por el único que se conoció no ya a la ciudad sino a toda la isla hasta que a principios del siglo XX, tras la Enosis con Grecia, se rebautizara como Haraklion (4). El nombre árabe me suscita algunas dudas, toda vez que normalmente el término RABDH se traduce como Castillo o Fortaleza. Yo nunca lo encontré utilizado con ese significado, sino siempre como arrabal, palabra castellana que procede además de ella. Así que no sé por qué no podemos pensar que en realidad a lo que hace referencia a es al Arrabal de Saqunda (Rabdh as-Saqunda), de donde procedían todos los invasores. De hecho el emir que los expulsó de él pasó a ser conocido en las crónicas posteriores como Alhakam al-Rabadhí, el del Arrabal. Es probable entonces que el nombre que los exiliados cordobeses le pusieron a la ciudad que fundaron fuera un homenaje a su perdida patria: El Arrabal del Foso. Por la misma razón que se le llamó Nueva York a la ciudad fundada por colonos ingleses en la bahía de Hudson, o Nueva Granada a tantas ciudades hispanoamericanas.

Tampoco se sabe si el castillo construido posteriormente por los venecianos y que cierra el puerto lo fue sobre otro anterior de origen árabe, pero las posibilidades son altas, ya que ese puerto fue prácticamente el único motor de la economía arabocretense durante toda la dominación y lo hacían imprescindible para su defensa.

Resulta apasionante, y terrorífica, la trayectoria de esta banda de aventureros de un arrojo sin límites. Después de casi cargarse el incipiente estado andalusi, de apoderarse de una ciudad de la enjundia de Alejandría, de conquistar toda una isla y fundar un emirato de la nada, continuaron por siglo y medio dando que hablar en todo el mundo conocido cometiendo impunemente toda clase de barbaridades y tropelías en el Mare Nostrum. Lo que se llamaría hoy día unos tipos de cuidado. De la misma raza de los que siglos después se emplearían a fondo en América en lo mismo.

Puerto de Heraklion. Al fondo la fortaleza veneciana

Hoy no queda nada que recuerde la presencia de aquellos cordobeses en la ciudad y mucho menos en el resto de la isla, ya que parece que esta capital y su hinterland constituyeron sus únicas zonas de asentamiento permanente. Las murallas fueron derribadas y rehechas por los bizantinos tras la reconquista y posteriormente derribadas de nuevo por los venecianos que ampliaron la cerca y la ciudad, construyendo las poderosas murallas que aún hoy la rodean. Pero la cicatriz del perímetro original de la ciudad árabe persiste en las calles Handakos y Dedalou, que se juntan en la plaza Liontaria, donde luce la preciosa fuente veneciana que debe ocupar el lugar de la antigua puerta de la muralla árabe y la calle principal de la ciudad, la que baja desde ella hasta el puerto siguió siendo la misma bajo el dominio bizantino, veneciano, turco y hasta ahora mismo, rebautizada como 25 de Agosto. Tampoco sabemos nada de las relaciones establecidas con los nativos y si hubo conversiones al islam entre ellos. Obligatorias no debieron ser, como apunta el profesor Detorakis, toda vez que los no musulmanes estaban obligados a pagar un impuesto, el kharadj, del que no parece que estuvieran dispuestos a renunciar los invasores. Por lo demás no sabemos nada del tipo de lengua que hablaban, si, como parece que ocurría en Córdoba, usaban normalmente un dialecto del hispanorromano como lengua común y el árabe como lengua oficial y de prestigio. Tampoco se sabe nada de las actividades, fuera de las derivadas de la industria corsaria a que se dedicaron. Sí parece que debieron dedicarse en cierta medida a la agricultura, bien directamente o bien usando mano de obra nativa, porque algunos cultivos pasan por haber sido introducidos en la isla por ellos: la caña de azúcar, que ya había sido implantada con éxito en las costas sur de Al Andalus, el algodón y la morera. Y sobre todo al olivo, tan abundante en la isla, donde se supone que surgió la industria del aceite por primera vez en el mundo hacia el sexto milenio. Proviniendo de otro lugar aceitero sería extraño que no hubieran aprovechado esa capacidad.

MoMonedas árabes de Heraklion

Cerámica arabe encontrada en las excavaciones. Museo Históríco de Heraklion

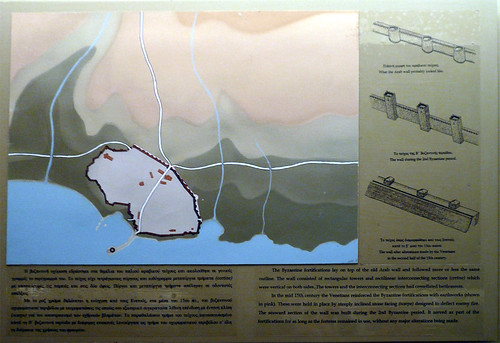

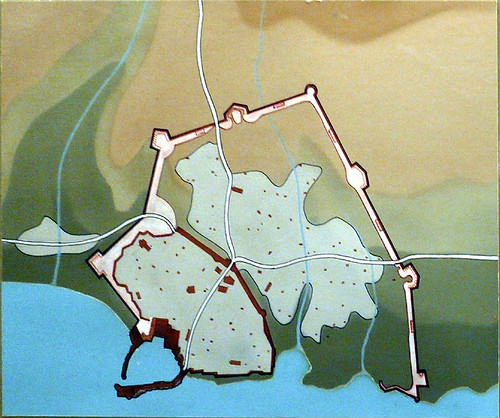

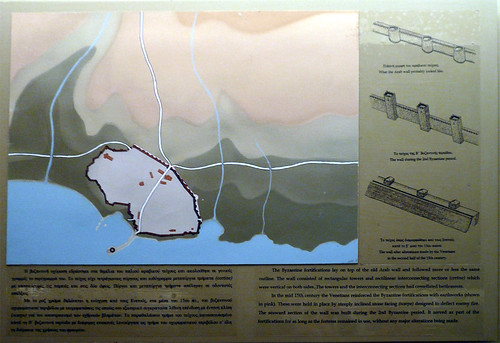

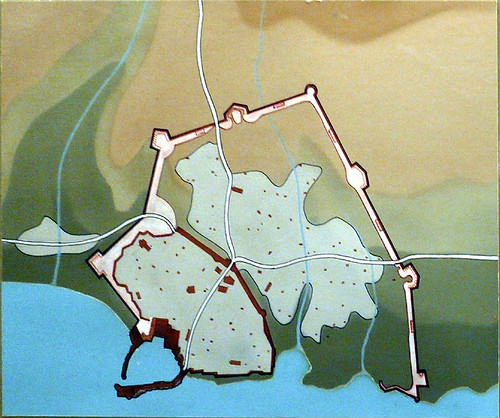

En cuanto a los restos arqueológicos guardados en los museos de la ciudad, supuso una tremenda decepción comprobar que la amenaza que pendía sobre mí de que el Museo Arqueológico permaneciera aún cerrado (indefinidamente por obras) y que había ya encontrado en la red, se cumplía. Afortunadamente han habilitado en una pequeña ala del museo dos salas donde se exhiben una treintena de las mejores piezas de la cultura minoica. Pero supongo que entre las 15.000 que tiene en sus fondos algo habrá de la época de los cordobeses. Las monedas que muestro en la foto, por ejemplo, las entresaqué de una guía especializada en arte cretense. Pero una grata sorpresa supuso para mí descubrir el pequeño pero precioso Museo Histórico de Heraklion, aunque lo único que se muestra en sus vitrinas de la época de la ocupación árabe es una pequeña colección de monedas acuñadas en la isla por la dinastía andalusí y algunos trozos de cerámica de clara estirpe abbasí. Estas monedas y las que se guardan en los fondos del Arqueológico han servido para establecer con algunas lagunas la secuencia de los emires que gobernaron la isla. Una información que no he conseguido lamentablemente. Un par de gráficos muy trabajados expuestos en una de sus salas explican muy bien la evolución del perímetro urbano y una reconstrucción ideal de las murallas árabes.

Evolución de la cerca de Heraklion. Arriba la ciudad árabe. Abajo la ampliación veneciana

Plaza y fuente veneciana de Los Leones, ocupando el lugar de la puerta de la muralla árabe

Un dato interesante que apunta el profesor Detorakis (2) es la refutación de la historiografía actual de la, tenida hasta ahora por cierta, leyenda de que los árabes destruyeron junto con la ciudad romana de Gortys (Gortyna) el monasterio de San Tito, el discípulo de Pablo de Tarso que fue obispo de la ciudad, edificado por Justiniano y situado a la entrada de la misma y que hoy se sabe que su ruina la provocó un terremoto. Las ruinas de Gortys se encuentran diseminadas en medio de un mar de enormes olivos, no sé si milenarios, pero centenarios desde luego y sobre todo su odeón proporciona una idea de la monumentalidad que alcanzó. Subido sobre el cerrete que domina el conjunto, a dos pasos de las célebres leyes grabadas en bustrofedón (s. V adC) en sus paredes, traté de imaginarme a aquellos paisanos nuestros armados de feroces herramientas destructoras. Desde allí se imponía una visita a su salida natural al mar, la playa de Matala, posible punto de desembarco definitivo de los saqundinos de al Ballutí donde pude comprobar que hoy es la principal atracción de un hermoso balneario veraniego que cuenta con numerosas tumbas romanas excavadas dramáticamente en el acantilado y que sirven desde hace años de refugio a varias colonias de hippies.

Ruinas de Gortina, la capital bizantina destruida por los invasores

Monasterio de Agios Titos en Gortina, obra de Justiniano, que fue respetado por los árabes

Playa de Matala

Pero de lo que más datos nos provee el libro del profesor es de la serie de correrías y de asaltos a las islas vecinas y al continente que llevaron a cabo los corsarios cordobeses y que recogen las crónicas bizantinas, unas veces por ellos mismos y otras al mando del famoso León de Trípoli, con quien participaron en el terrible saqueo de Tesalónica en 904. Existen crónicas de los sucesivos saqueos de Lesbos, el golfo de Corinto, las costas del Adriático y así hasta completar casi la totalidad de los dominios bizantinos. Este periodo de dominio del Mediterráneo oriental por el estado corsario cordobés será el que lleve a Henry Pirenne a su clásica teoría, hoy muy contestada, de que la Edad Media comenzó realmente con la cerrazón del Mare Nostrum a la navegación cristiana.

Un tema muy confuso es el del grado de independencia del emirato arabocretense respecto al poder central abbasí. A mí se me ocurre como modelo para entender su esencia la Malta de los siglos XVI y XVII, pequeña isla-estado independiente comisionado por las potencias occidentales para dedicarse al corso contra los turcos.

Del mismo modo encontré abundantes noticias en el libro del profesor Detorakis acerca de los numerosos e infructuosos intentos que la armada imperial llevó a cabo para recuperar la isla, que terminaron frecuentemente en sonados descalabros, hasta que fue definitivamente reconquistada por el general Nicéforo Focas, comisionado directamente por el emperador al mando de la mayor flota jamás armada por el estado bizantino, tras un año de asedio a la capital (960-61). Una leyenda habla de que la conquista fue posible por la utilización de una sucia treta por parte del estratega, cuando tras solicitar permiso a los árabes para criar caballos en la isla y serle concedida por aquellos desembarcó tropas camufladas entre los cuidadores equinos. No hace falta decir que se trata de eso, de una leyenda y que los hechos fueron mucho más sangrienta. Tras la toma de Rabdh al-Khandaq fueron capturados todos los habitantes que sobrevivieron y vendidos como esclavos. Los principales, incluido el último emir Abd al Aziz al-Qurtubi, el Cordobés, al que las crónicas griegas llaman Kurupen, y su hijo Numan fueron llevados a la corte para ser mostrados como trofeo en la procesión triunfal que el general victorioso se organizó en Constantinopla. Otro hijo del emir, Anemas, abrazó la fe cristiana y fue un fiel servidor del emperador hasta el final de sus días ya que murió años después en una batalla contra los rusos.

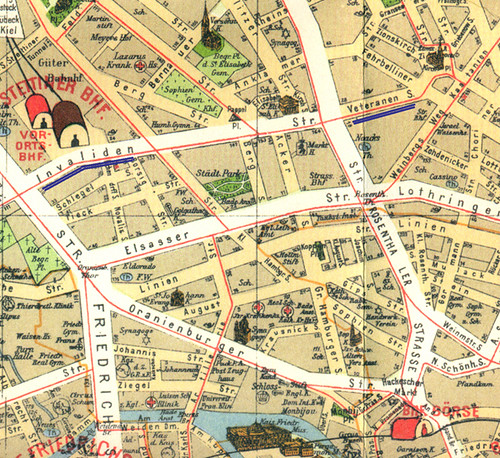

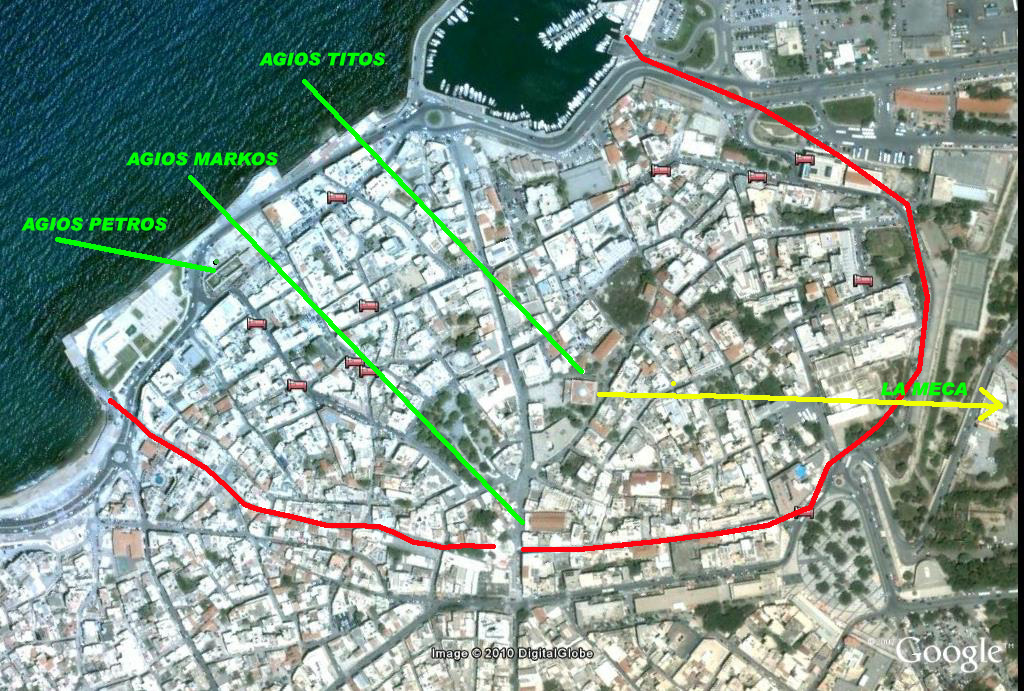

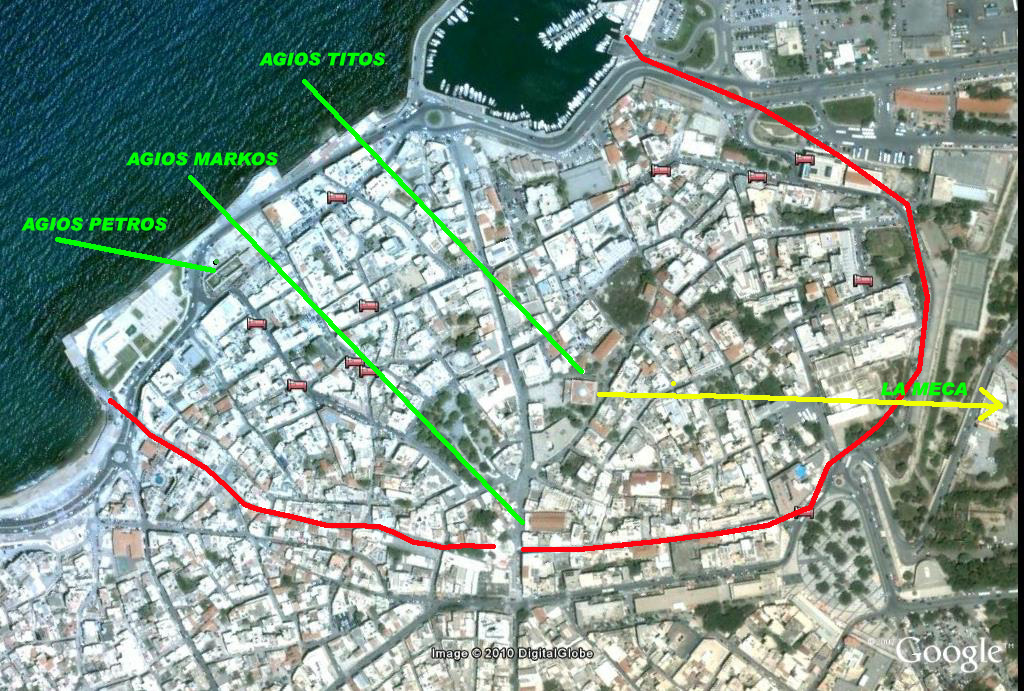

Como siempre ocurre en estos casos, lo primero que Niceforo Focas hizo en la ciudad conquistada fue construir un templo. Y la tendencia general suele ser aprovechar templos previos que habían consagrado los conquistados a sus cultos o al menos sus solares. Así que me puse a buscar en el plano actual de la ciudad una iglesia bizantina inmediatamente posterior a la reconquista. Tras desechar varias posibilidades llegué a la conclusión de que es muy probable que el estrategos construyera la iglesia de San Titos (Agios Titos) sobre la mezquita principal de la ciudad árabe, ya despoblada totalmente de musulmanes. De hecho, a mi regreso, con una simple prueba usando los sofisticados medios sobre cartografía digital que nos proporciona hoy la red pude comprobar que la direccionalidad axial de la actual iglesia ortodoxa, y que también llegó a ser usada como mezquita por los turcos hasta su salida, está aproximadamente enfocada hacia La Meca. La original cayó destruida por el terremoto de 1856 y fue reconstruida ya con un claro estilo otomano para que siguiera sirviendo para el culto islámico. Los otros dos templos candidatos, Agios Markos y Agios Petros no pasaron la prueba. La primera pasa por fundación veneciana, sin conocimiento de que se construyera sobre una iglesia ortodoxa bizantina anterior. La otra, las ruinas del monasterio de Agios Petros, no he conseguido averiguar la fecha de su fundación, pero su dirección axial está muy alejada de la canónica islámica.

Niceforos Focas llegaría a ser Emperador tras la muerte de Romanos dos años más tarde y curiosamente sería el que proporcionara a Alhakam II los artesanos y los materiales para la decoración del mihrab de la Mezquita de Córdoba.

Situación de alguns iglesias que podrían haber ocupado solares de mezquitas árabes

- (3) The history of Arab rule in Crete begins in far off Spain, where there was a multitude of small Arab states in the early ninth century. Internal crisis between the Moslem rulers of Andalusia forced the leader of Cordoba, Abu Hafs, to abandon his city and look for a new home elsewhere with his people. It is not known exactly how many people left with Abu Hafs. Greek sources mention forty ships, while the Arab historian Himrayi says that the crews and civilians amounted to 10,000. (pg. 120).

- (4) En la entrada de la Wikipedia para Heraklion aparece la peregrina teoría de que la palabra Candia provendría de la latina candida, dado durante el medievo inicialmente por los marinos y comerciantes italianos, ya que en la isla de Creta los árabes hicieron los primeros cultivos de caña de azúcar dentro del territorio europeo, azúcar que por su blancura era llamada "cándida"; de este modo, por metonimia se llamó "Cándida" o "Cándia" a toda la isla de Creta; nombre que en español moderno se denomina Candía.